Le conformisme

Le conformisme est l’un des instincts naturels de l’homme qui me fascine particulièrement. Il est incroyablement intéressant de constater que les êtres humains sont souvent régis par des forces extérieures à leur propre volonté. Pour être acceptés par leurs pairs, ils sont parfois prêts à aller à l'encontre de leurs désirs, simplement pour éviter de se démarquer trop, ce qui pourrait les placer dans une situation inconfortable. Il est impressionnant de voir des individus accomplir des actes dénués de sens uniquement pour ne pas aller à contre-courant.

Lorsque suffisamment de personnes se conforment à une idée, elles forment alors une foule, qui devient une entité autonome régie par ses émotions. Comme le décrit Gustave Le Bon dans son ouvrage La Psychologie des foules, cette lecture est fortement recommandée pour comprendre certains aspects fondamentaux de la psychologie collective et pour saisir comment une masse peut être influencée.

Mais revenons à nos moutons, une métaphore parfaitement choisie pour aborder le sujet du conformisme.

Définition

Le conformisme est la tendance des individus à adopter des modes de pensée, des attitudes, et des comportements similaires à ceux du groupe qui les entoure, dans le but de ne pas se distinguer et de s’intégrer harmonieusement au sein de ce groupe. Ce phénomène est souvent motivé par la peur de l'exclusion, le besoin de validation sociale, et parfois par un instinct de survie. Le conformisme peut être influencé par diverses sources externes, telles que les normes sociales, la pression de groupe, ou les médias. S'il peut faciliter la coopération et la cohésion sociale, le conformisme peut aussi entraîner une suppression de l'individualité et une adhésion à des idées ou comportements irrationnels. Contrairement à l'obéissance, qui implique une autorité explicite, ou à l'imitation, qui peut être automatique, le conformisme résulte d'une pression sociale plus subtile mais tout aussi puissante.

Les différents types de conformisme

Avant de comprendre pleinement ce que représente le conformisme, il est essentiel de prendre en compte les trois raisons principales pour lesquelles nous nous conformons, chacune étant liée à un type de pression spécifique :

- La complaisance : Le conformisme par complaisance est motivé par le désir de tranquillité. Il survient dans une relation de pouvoir où le groupe cherche à dominer l'individu. Plutôt que de s'opposer au groupe et d'entrer en conflit, l'individu choisit de se conformer pour éviter les tensions et obtenir une certaine "paix".

- L’identification : Le conformisme par identification n'est pas imposé par le groupe, mais plutôt une démarche volontaire de l'individu. Celui-ci adopte les comportements et les attitudes du groupe pour être accepté, même s'il n'adhère pas entièrement à toutes ses valeurs. C’est un peu comme essayer de "faire comme les gens cools du lycée" pour être accepté dans leur cercle, pour résumer simplement.

- L’intériorisation : Dans le cas de l'intériorisation, l'individu adhère profondément aux valeurs du groupe. En se conformant à son style et à ses normes, il peut s'intégrer pleinement, car il partage réellement les convictions du groupe, bien qu'il n'en fasse initialement pas partie.

Pourquoi nous nous conformons ?

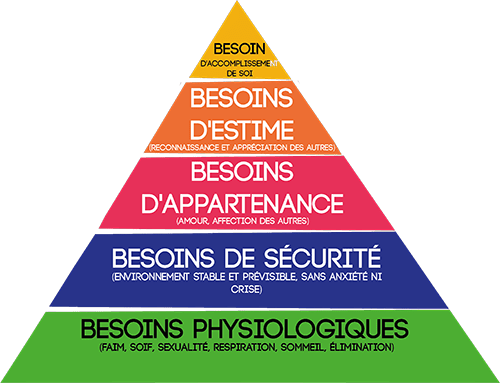

Pour comprendre pourquoi nous nous conformons, il faut remonter à nos besoins primaires en tant qu’êtres humains. Quelle meilleure grille de lecture pour cela que la célèbre pyramide de Maslow ? Cette pyramide, pour rappel, classe les besoins humains par ordre de priorité. Les besoins à la base de la pyramide, comme les besoins physiologiques, doivent être comblés en premier, avant de pouvoir passer aux suivants. Ainsi, l'homme cherche d'abord à satisfaire ses besoins physiologiques (manger, boire, dormir), puis ses besoins de sécurité (avoir un toit, un environnement sûr). Une fois ces deux niveaux atteints, il se tourne vers ses besoins d'appartenance, d'estime de soi, et enfin, vers l'accomplissement de soi, le sommet ultime de la pyramide. Bien que cette théorie fait l'objet de critiques, notamment parce qu'elle ne prend pas toujours en compte la complexité des interactions sociales humaines, elle reste un modèle intemporel pour comprendre nos motivations. En effet, ce que l'on peut observer dans cette pyramide, c'est que les besoins d'appartenance et d'estime occupent une place centrale. Aristote lui-même disait que "l'homme est un animal social", soulignant l'importance des interactions sociales dans notre bien-être.

Les critiques de la pyramide de Maslow argumentent que l'homme a un besoin intrinsèque d'interactions sociales à chaque étape de sa vie, et non seulement après avoir satisfait ses besoins physiologiques et de sécurité. Le besoin de sociabiliser et de se faire reconnaître par ses pairs est si puissant qu'il devrait, être présent à tous les niveaux de la pyramide. La crise du Covid-19 en a été une illustration frappante. Les périodes d'isolement ont provoqué une vague de dépressions, car les individus manquaient cruellement de contacts humains.

Tout cela pour dire que pour vivre convenablement et être heureux, nous avons besoin d'appartenir à un groupe. Pour créer ces liens sociaux, il est nécessaire de se conformer aux normes du groupe auquel nous souhaitons appartenir. En nous conformant, nous sommes acceptés comme membres à part entière, ce qui satisfait notre besoin d'appartenance. Et une fois intégrés, nous pouvons œuvrer pour être reconnus par nos pairs, répondant ainsi à notre besoin d'estime. Qu'on le veuille ou non, nous nous conformons tous à un moment ou un autre.

Les expériences de conformisme

L’expérience de Asch

Dans les années 1950, le psychologue Solomon Asch a mené une expérience pour étudier l’influence du groupe sur un individu. Il a placé un individu, appelé "piégé", au sein d’un groupe de personnes complices. Le but de l'expérience était simple : les participants devaient identifier, parmi trois traits, celui qui correspondait à une autre ligne de référence. La réponse correcte était évidente, les différences entre les traits étant flagrantes.

Cependant, les complices du groupe donnaient volontairement une mauvaise réponse, les uns après les autres, à haute voix. Lorsque venait le tour du piégé, il donnait initialement la bonne réponse. Mais, sous la pression du regard désapprobateur des autres membres du groupe, il finissait par se conformer à la majorité. Au fur et à mesure que l'expérience se répétait, le piégé commençait à donner la même réponse incorrecte que les autres, préférant s’aligner sur le groupe plutôt que de risquer d’être exclu ou jugé, et ce, même si cela allait à l'encontre de ce qu'il savait être vrai.

Cette expérience met en lumière le phénomène du conformisme, en particulier le "conformisme de complaisance". Elle démontre à quel point un groupe peut influencer les décisions d'un individu, le poussant parfois à renoncer à ses propres convictions pour éviter le conflit ou se sentir accepté.

L’expérience de la salle d’attente

Dans cette expérience, une personne "piégée" est placée dans une salle d’attente où se trouvent déjà plusieurs complices. À chaque fois qu’un bip retentit, les complices se lèvent puis se rassoient sans aucune explication apparente. Lorsque la personne piégée entre dans la salle, elle observe d’abord ces comportements étranges avec perplexité. Toutefois, au bout de trois bips, même sans comprendre pourquoi, elle finit par se lever en même temps que le groupe.

Les complices sont ensuite appelés un par un pour leur rendez-vous, jusqu’à ce que la personne piégée se retrouve seule dans la salle d’attente. Malgré l’absence de tout autre patient se levant, elle continue de se lever à chaque bip, simplement par habitude et par pression sociale implicite.

L’expérience ne s’arrête pas là. De nouveaux individus, sans aucune connaissance préalable de ce qui se passe, entrent dans la salle. En voyant la personne piégée se lever à chaque bip, ils commencent à imiter son comportement, reproduisant le même schéma de conformité sans en comprendre la raison. Même ceux qui étaient initialement sceptiques finissent par se conformer après un certain temps.

Cette expérience met en lumière le pouvoir du groupe sur l’individu, le poussant à se conformer aux normes du groupe même lorsque celles-ci n'ont aucun sens apparent. Elle démontre également la rapidité avec laquelle une nouvelle norme peut être adoptée, simplement parce que "tout le monde le fait".

Expérience regard Stanley Milgram

Milgram a orchestré une scène simple mais révélatrice : il a demandé à ses complices de s'arrêter dans la rue et de fixer un point précis en hauteur, au niveau du sixième étage d'un immeuble, pendant soixante secondes. Il a commencé avec une seule personne, puis a augmenté progressivement le nombre de complices : deux, trois, cinq, dix, et enfin quinze.

Les résultats sont saisissants. Lorsqu'une seule personne regardait vers le haut, seulement 10 % des passants levaient les yeux, et seulement 4 % s'arrêtaient pour voir ce qui se passait. Cependant, dès que le nombre de personnes fixant le point en hauteur augmentait, l'effet devenait beaucoup plus marqué. Avec dix personnes regardant en l'air, environ 80 % des passants levaient les yeux, et 30 % s'arrêtaient complètement pour observer.

Cette expérience montre à quel point nous sommes influencés par les actions des autres, même sans nous en rendre compte. Face à une situation incertaine, nous avons tendance à imiter le comportement des autres pour déterminer ce que nous devons faire. C'est ce qu'on appelle la "preuve sociale" : nous nous fions aux actions des autres pour guider nos propres choix.

En résumé, l'expérience de Milgram illustre de manière puissante comment un groupe peut façonner nos comportements, souvent sans que nous ne le remarquions. Plus le nombre de personnes qui adoptent un comportement spécifique est élevé, plus nous sommes enclins à les suivre, même si cela n'a pas de sens apparent. Cette expérience reste un exemple marquant de l'influence sociale sur nos décisions quotidiennes.

L’anticonformisme

L'anticonformisme, comme son nom l'indique, est le refus de se conformer à la masse et de rejeter les conventions sociales ainsi que les normes communément acceptées. Les personnes anticonformistes sont souvent perçues comme vivant à la marge de la société, hors des sentiers battus, et suivant leurs propres règles. Elles semblent isolées dans leur univers, détachées des normes qui régissent la majorité.

Cependant, il est important de reconnaître que, même les anticonformistes ne peuvent échapper totalement à l'influence des règles et des normes. Ils se conforment simplement à un autre ensemble de normes, moins répandues ou moins visibles. En d'autres termes, l'anticonformisme n'implique pas une absence totale de règles, mais plutôt l'adhésion à des principes différents de ceux de la majorité.

Finalement, peu importe à quel point une personne se veut anticonformiste, elle finira toujours par s'aligner sur les règles d'un groupe, même minoritaire. Avec la diversité des groupes et des sous-cultures existant dans la société, il est inévitable que chacun se conforme, d'une manière ou d'une autre, à certaines normes. L'anticonformisme est un terme erroné ; c'est simplement une forme de conformité, mais à un ensemble de règles distinctes.

Les Bienfaits et Dangers du Conformisme

Le conformisme, en soi, n'est ni fondamentalement bon ni mauvais. Les individus se conforment en fonction de leur éducation et de la pression exercée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque le conformisme mène à des actions positives, il peut renforcer la cohésion sociale et encourager des comportements bénéfiques. Cependant, sous des influences négatives, il peut aussi engendrer des situations de chaos et entraîner des dérives dangereuses.

L'histoire regorge d'exemples illustrant les dangers du conformisme, notamment sous les régimes totalitaires. Dans ces contextes, les individus perdent leur sens critique, sont dépouillés de leur personnalité, et deviennent hostiles envers ceux qui ne partagent pas leur allégeance. Le culte du leader se transforme alors en obsession, conduisant à des comportements extrêmes et à la suppression de toute forme de dissidence. C'est pourquoi il est essentiel de toujours faire preuve de sens critique face aux informations reçues, et de ne jamais les accepter aveuglément.

Un film qui illustre parfaitement ces mécanismes est La Vague. Ce film explore comment, même dans un cadre moderne et démocratique, le conformisme peut rapidement dégénérer en une dangereuse adhésion aveugle à une idéologie.

Bande-annonce : La Vague

Conclusion

En conclusion, le conformisme est un phénomène complexe qui touche à la fois à la nature humaine et à la dynamique sociale. Il répond à notre besoin fondamental d'appartenance et d'acceptation au sein d'un groupe, mais il comporte également des risques significatifs. Si le conformisme peut faciliter l'harmonie et la coopération, il peut également étouffer l'individualité, entraver la pensée critique, et conduire à des comportements irrationnels ou destructeurs. L'important est de reconnaître les forces en jeu, de comprendre quand et pourquoi nous nous conformons, et de maintenir un équilibre entre l'intégration sociale et la préservation de notre propre identité et jugement. Dans un monde où les influences sont omniprésentes, développer un esprit critique et une conscience de soi est essentiel pour naviguer entre les bienfaits et les dangers du conformisme.